2013中国经济八大猜想

2013年02月01日 15:27 11606次浏览 来源: 21世纪网 分类: 重点新闻

猜想三:通胀卷土重来?

统计局数据显示,2012年12月CPI同比上涨2.5%,超出市场预期,并创下 7个月新高。人们的通胀忧虑再度抬头。

展望2013年,通胀愁云仍可能挥之不散。多数机构和经济学家预测,2013年我国CPI中枢将有所抬升,涨幅将位于2.5%-3.5%之间。整体上市场认为CPI 将稳步上行,且机构间预测趋同。如果扣除最低的预测值1%,最高的预测值4.1%,则2013年CPI 的预测均值为2.97%。

相比国研中心、发改委等国家部门给出的3.5%、4%等CPI预测值,机构给出2013年的CPI涨幅预测值低出一大截。中金、申万等5家机构对2013年涨幅的预测值均为2.7%。申万预测10月后CPI涨幅会在3%以上。新一轮食品周期启动,猪肉价格稳中有升,将拉动食品价格和CPI涨幅。根本而言,通胀的走势取决于经济走势和流动性环境。

值得注意的是,多数机构均对输入性通胀表示担忧。最近,日本央行推出超美联储QE3的宽松计划,不仅上调通胀目标至2%,且作出“无限量”购买资产的承诺,将从2014年开始每月买入13万亿日元(约合1400亿美元)金融资产。如此大规模的“放水”势必推高能源和大宗商品价格,我国面临的输入性通胀的压力也无疑大增。

据预测,2013年PPI出现前低后高走势的概率较大,上半年或主要徘徊在负值区间,下半年可能回升到2%左右的水平,全年PPI有望“转正”。机构之所以作出如上判断,除了考虑到翘尾因素,也由于年末需求或出现恢复性增长,同时流动性相对宽松、地缘政治紧张和极端天气对农产品生产产生负面影响等等的共同作用,会推动新一年大宗商品价格向上的趋势。

猜想四:降息or降准?信贷进一步放松?

对于2013年货币信贷形势,此前结束的中央经济工作会议称:“适当扩大社会融资规模,保持贷款的适度增加”。分析人士预测,今年信贷水平或较2012年的水平进一步放松。

21世纪网数据部的统计显示,共有11家机构对2013年信贷规模作出预测,平均预测均值为8.61万亿元,明显高于2012年的实际信贷规模8.2万亿元。中金、中信、招商证券较为乐观,预测值高达9万亿元。华泰证券最为保守,预测值为8万亿元。

在对M2增速的判断上,机构的预测较为一致。10家机构中,有一半预测2013年M2增速达到14%,包括中金、招商证券等知名券商在内。中信证券给出了14%-15%的预测区间,在所有机构中预测值最高。国泰君安则给出了12.6%的最低预测值。扣除最低、最高预测值后,经21世纪网数据部计算,2013年M2增速预测均值为13.7%,比2012年的实际增速13.8%略有回落。

值得一提的是,在申银万国等几家券商看来,信贷、M2在调控中的作用将越来越低,而M4(M2+其他金融机构的存款+大额可转让定期存单)、社会融资总量将得到越来越多的重视,且与经济增长更为相关。2012年,社会融资总量为15.76万亿元,从机构预测情况来看,2013年最低15万亿,最高17万亿,均值为15.33万亿元。

2012年下半年,央行在维持利率、存准稳定的同时,加大了公开市场操作的力度,通过央票到期和逆回购向市场大量注入流动性。尽管逆回购成为最近央行最主要的货币政策手段,但不挡国内几家知名券商对2013年降息、降准的判断。申万和中金均认为2013年上半年将降息1次,降准2次,中信更是预测降息时间在1季度。

加息也并非不可能。瑞银证券尽管认为2013年货币政策相对宽松,但同时认为,到下半年会有加息风险,"因为随着CPI的上行,负利率情况很快又会出现,这对于政府想要控制房地产价格,防止资产泡沫,防止出现债务等金融风险的长期目标并不吻合",瑞银证券表示。

猜想五:财政赤字规模超万亿元?

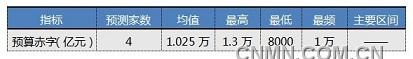

日前中央经济工作会议提出,2013年继续实施积极的财政政策。具体到赤字安排上,2013年的财政赤字会比2012年的8000亿元有所增加。

这一点在机构的预测上也得到体现。最保守的广发证券预测2013年赤字与2012年持平。中信证券预测财政赤字目标超万亿元,占GDP的2%,光大证券也给出同样的判断。中金公司最为激进,对赤字目标看到1.3万亿元。

赤字是否增加取决于宏观运行情况。从这一点看,未来一段时间将有一个比较明朗的乐观判断。但机构报告中也谈到地方债等“财政风险”的隐患。

财政风险已引起我国政府的重视。2012年12月的中央政治局会议通稿强调财政风险,并且置于金融风险之前,提法由先一年的“有效防范和及时化解潜在金融风险”变为“要高度重视财政金融领域存在的风险隐患,坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。”

在上一轮经济刺激计划中,地方政府各类平台债务严重积累。2012年上半年也一度传出多个地方政府平台债或违约的消息,引起市场恐慌。而与此同时,在经济增速放缓及地产调控不变的背景下,地方政府的财政收入及土地收入增长却有限。此外,政府公共服务支出的逐年增加,也对财政可持续性提出挑战。

责任编辑:安子

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。