石墨烯可与塑料相媲美 或许无法取代硅

2011年06月07日 14:42 7911次浏览 来源: 科技日报 分类: 相关新闻

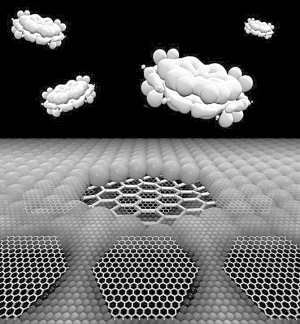

自问世起,石墨烯就被当作21世纪的“神奇材料”,在科学界掀起巨大的波澜。其非比寻常的导电导热性能、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性等等属性引无数科学家“竞折腰”,有人认为石墨烯将是昂贵的硅的“终结者”并对此欢呼不已。尽管如此,仍然有科学家在种种纷乱的喧嚣中保持冷静态度。据英国广播公司(BBC)近日报道,IBM公司的科学家就认为,石墨烯不太可能替代硅,因为它没有能带隙,没有晶体管所需的开和关状态。他们认为,目前最需要的是实事求是地进行研究。

用途广泛“可与塑料相媲美”

尽管研究石墨烯的先驱直到去年才摘得诺贝尔奖的桂冠,但在此之前,石墨烯已被业内人士吹捧为“下一个伟大的事物”。很多人认为,它将是硅的“终结者”,并将改变计算机和其他设备的命运。

科学家们认为,它是迄今为止最薄(300万片石墨烯叠加在一起才不过1毫米厚)、最坚固的材料,也是人们所知的导电、导热性能最强的材料,其拥有超凡的坚硬度、柔韧度、透明度和导电性,可以广泛应用于触摸屏、太阳能电池、复合材料(如现在广泛使用的碳纤维)等各种物品的制造中。

早在1947年,就有科学家从理论上提出石墨烯可能存在,但大部分科学家们都认为石墨烯不可能在现实自然界中获得。

石墨烯首次在实验室中“现身”是在2004年。当时,英国两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃塞洛夫发现,他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面黏在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。

这两位科学家也因此获得了2010年的诺贝尔奖。此后,制备石墨烯的新方法层出不穷,关于石墨烯的“神奇”性质不断见诸报端。安德烈·杰姆表示:“石墨烯并不仅仅只有一种用途,它甚至并不只是一种材料,它的种类繁多,其用途之广泛可与塑料相媲美。”

有鉴于此,越来越多的科学家为石墨烯“竞折腰”。目前,大约有200家企业和新兴公司正在着力研究石墨烯。2010年,关于石墨烯的论文多达3000多篇。对整个产业和广大消费者来说,这些都不啻为福音,因为如果这些研究获得成功,未来,人们将可以得到更多运行速度越来越快、制造成本越来越低、“身材”越来越纤细娇小、柔韧程度越来越好的电子设备和其他设备。

莱斯大学的科学家詹姆斯·图尔表示:“从理论上来讲,未来人们能够卷起iPhone手机,将其像铅笔一样别在脑后。”

如果石墨烯能像现在的塑料一样“飞入寻常百姓家”,那么从包装纸到衣服在内的任何物品将都可以被数字化。未来,人们会发现,信用卡的数据处理能力将与目前的智能手机一样高。

瑞典查尔姆斯理工大学的教授贾瑞·卡拉瑞特表示:“石墨烯将广泛出现在透明电子元件、柔性电子设备以及运行速度更快的电子设备上。”除了在数字领域大展拳脚之外,也可以将单层石墨烯固体粉末添加到轮胎上,使其更加坚硬。

无限的发展速度

韩国三星公司是石墨烯领域的最大投资者,该公司和韩国成均馆大学携手进行石墨烯技术的研发工作。2010年7月份,据美国麻省理工学院《技术评论》杂志报道,三星科学家首次制造出了由多层石墨烯和玻璃纤维聚酯片基底组成的25英寸的柔性透明触摸屏。

杰姆表示:“三星公司认为,未来五年内,将会有数十款用石墨烯制成的产品出现在商业市场上。”

诺贝尔授奖委员会表示,一块一平方米的石墨烯吊床可以支撑4公斤重的猫,该吊床的重量仅为0.77毫克,不足猫的腮须重,人肉眼根本看不到。

IBM和诺基亚等公司也不甘落后,全力前进。2010年,IBM公司宣布,其制造出了截止频率为150G赫兹的晶体管,其运行速度大大超过现在速度最快晶体管设备(40G赫兹)。由于截止频率较高,新晶体管能被整合入手机、网络、雷达等通讯应用中。更重要的是,利用现有硅组件制作技术即可生产该款晶体管,也就是说,其商业化产品的问世指日可待。

来自美国IBM研究总部的研究员林育民(音译)表示:“说到晶体管的速度,我们现在还不知道其最终极限是多少?尽管我们已经发现了一些亟待解决的问题,但我们并不认为这是石墨烯自身的属性所造成。”在欧洲,一支研究石墨烯的团队获得了欧盟为期10年高达10亿欧元的资助。

责任编辑:安子

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。

凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。

如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;

凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。

若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。