(Andy Home是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

伦敦6月17日电---大家一如既往地细致研读该数据,以寻找目前市场热谈的复苏"绿芽"迹象.("绿芽"一词版权归美联储主席伯南克所有,2009年3月首次登台亮相,此後在全球范围内被频繁引用.)

不过,这些数据仍然不能提供明确的方向指引."半杯水是半满还是半空"这个令金融市场困惑的两难问题还是悬而未决.

绿芽!绿芽?

房屋开工数据给了我们些乐观的理由.

5月美国房屋开工年率较上年跳增17.2%,同时衡量未来开工的先行指标--建筑许可上升4.0%,录得去年6月以来最大单月升幅.

再仔细看看,会发现数据甚至还更好.分析师注意到独栋房屋开工已是连续第三个月上升.

比如野村证券分析师Zach Pandl昨天对路透称,"这份房屋开工数据确实非常鼓舞人心."

然而,5月工业生产数据无疑就属于黯淡派了.

5月美国工业生产较前月下降1.1%,逊于预期,而4月数据原本就已经很糟糕.5月产能利用率仅有68.3%,创出1967年开始追踪该数据以来的最低位.

大家对以上数据最好的描述也就是跌幅是"温和的"而不是"剧烈的".即便这样,大和证券美国公司首席分析师Michael Moran还是使了个小小的花招,把将汽车业扣除出去.

这麽一来5月的跌幅就"仅"有0.6%.无视汽车这个曾经是美国制造业栋梁行业的命运,或许可让人理解,但有效性令人质疑.

乐观者仅能提出,房屋开工和工业生产数据是"回顾过去的",只告诉我们过去的表现.

他们会认为更重要的是前瞻性讯号,譬如美国供应管理协会(ISM)采购经理人指数(PMI)的新订单分项.

可惜的是,纽约联邦储备银行制造业指数再度恶化,部分抵减了原本看来还令人感到安心的氛围.

因此,人们仍继续进行找寻"绿芽"的伟大工程,市场分析师(当中许多都是高素质人才)则不得不忽略经济中最基本的规则之一--即不要太过重视单一批数据.

金融市场也是如此,尤其是工业金属行业,在令人欣慰的乐观和再度意志消沉间激烈摆荡.

复苏"杂草"?

然而若自这股从每波经济数据中搜寻"绿芽"的狂热中後退一步,整个情形就大不相同.

举房屋开工数据为例.5月房屋开工年率为53.2万户,仍较上年同期少了45%,幅度惊人.

在这种环境下,当前住宅建设速度仅有2004、2005以及2006年初楼市繁荣期的四分之一左右.

要记得这可是工业金属一个关键的终端使用领域,尤其是对铜来说.这也能部分解释为什麽纽约商品期货交易所(COMEX)铜库存处在59,523吨的近五年高位.COMEX铜库存比伦敦金属交易所(LME)库存能更好地度量美国市场的过剩状况.

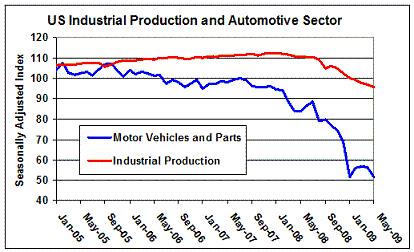

汽车业形势也是如此,从以下图表就可以看出这个行业崩盘的惨况.

再者,几乎每天都能从金属市场上看到这个领域崩溃的佐证.LME在底特律仓库的铝库存出现爆炸性增加

而就在2006年12月,汽车城底特律的仓库中根本就没有铝库存,目前却升到了671,575吨.本周头两天的库存增幅就高达62,775吨.

增加的库存当中或许有些是"旧"库存,是先前在场外交易的.但无论如何,对于当前的需求而言这种金属明显过剩了.

关闭的汽车装配线和废弃的铜管工厂周边杂草丛生,制造业的这派凋敝景象不是个好兆头.

复苏?

目前房屋开工和汽车业的确正显现出触底的迹象.

看起来可能多少有些"复苏".但扪心自问,需要怎样的"复苏"才能让这两个行业的生产再现本世纪稍早的兴盛时光呢.

怎样才能说服美国消费者像过去一样敞开钱袋,在个人消费两大件--新车和新房大肆挥霍呢?如今的美国人还在为偿还抵押贷款和信用卡债务而苦苦挣扎.

寻找"绿芽"并未触及本质问题,即昔日美国制造业的两大支柱在经受衰退造成的猛烈冲击後,是否能够痊愈.(完)

责任编辑:刘征

作者稿件一经录用发表,将同时被中国知网、万方数据等多种数据库全文收录。如作者不同意文章被收录,请另投他刊,否则将视为同意收录。作者向本刊来稿视为同意将文章的复制权、翻译权、发行权、信息网络传播权、汇编权在全世界范围内转让给本刊。本刊刊登该文后,将一次性支付作者稿酬。本刊自己或授权第三方再以其他方式出版该文,不再支付作者稿酬。

投稿论文时作者需保证:作者所投送的论文是作者独立取得的原创作品,无一稿多投,不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题;若发生一稿多投、侵权、泄密等问题,一切由作者负责。